遊休農地に果樹を植えよう

遊休農地対策に果樹を植えようプロジェクト

遊休農地対策に果樹苗をご提案します

歳をとったので、田や畑の作業が辛い。

田舎の田畑の管理が大変だ。

農地を農地のまま、子孫に残してやりたい。

こんな悩みをお持ちの方に、果樹園としての農地活用をご提案します。

しかしながら、なんにも管理しなくて果樹園となるかというと、そんなことはありません。

農地法第2条1項には、農地とは「耕作の目的に供される土地」と記されており、

各市町村の農業委員会に農地として認めてもらえなければ農地とはなりません。

耕作とは肥培管理のことで、草を刈ったり、肥料を与えたり、防虫対策をしたりすることで、農業には必須の事柄です。

しかし、この作業には程度があり、多くの労力を投入しきめ細かい管理が必要な作物から、簡単最低限で済ますことの出来る作物までいろいろです。

その中でも果樹は樹種によっては比較的少ない労力で育てることの出来る作物の一つです。

手入れが非常に手間な果樹もありますので、そこは注意してくださいね。

手入れがあまりいらず病虫害にも比較的強い果樹なら、この答えになると考えます。

始める前に注意しなければならない点

遊休農地の補助金をもらおうと思いますと、しるしだけ数本植えるまばら植えは農業委員会の指導の対象となりますので注意する必要があります。

補助金をもらおうとする場合は、ほ場全体に植え付け、果樹園として成立していることが大切です。

また、もと田んぼ、もと畑であった場所で数年放任されていた畑は大量の雑草が生える素地がありますから、

放任栽培がよいという果樹を植えても、やはり草刈りは年に数回必要となります。

また幼苗の時期には網などで囲う、わかりやすい目印をつけておく等して、草刈り機で切断してしまわないような配慮も必要です。

最低限の草刈りも無理という方は、残念ながら、遊休農地対策として果樹を植えるということには向きません。

また、鳥獣害の被害が予測される農地は収穫期には電柵、それ以外も株元の幹にネットを巻くなど対策が必要となります。

遊休農地おすすめの5つの果樹

おすすめNO.1「栗」

放任栽培でもよく育ちます。剪定はポイントさえ押さえれば比較的容易です。

大きくなって手が届かない場所の枝は剪定不要ですので、年数が経つほど管理が楽です。

実はイガに覆われていますので、鳥獣害にも強いです。

実が落下したものを収穫しますので、三脚などを使うこともなく安全です。

収穫時期によって早生から晩生まで、多くの品種があります。

一般的には早生は市場価値が高いですが、食味は中生から晩生の品種が優れています。

栗栽培農家は、収穫時期をずらしたものを平均的に栽培しますが、

収穫時期を短くしたほうが、管理という点ではいいかもしれません。

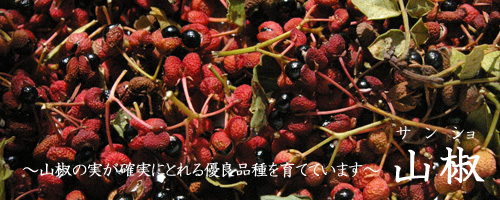

おすすめNO.2「山椒」

サンショは単位面積あたりの販売金額が高く、遊休地が活用しやすい樹種です。

山麓や里山、傾斜地などでも栽培できますし、

収穫作業は1週間程度に集中しますので高齢者などのお手伝いも軽作業ですから可能です。

手でつまんで収穫しますので、低く仕立てることがポイントです。

実は栄養価というよりも、香味なので、鳥獣害にも強いです。

実生はトゲがきついので、栽培という点では不向きです。

接ぎ木苗を植えてください。

おすすめNO.4「ナッツ類」クルミ、ペカンナッツ

結実まで少々年月がかかりますが、拾って収穫するので木が大きくなっても大丈夫なところにはピッタリ!

クルミはよく長野県などの直売所で売られていますが競争相手がいない地域でしたら有望果樹です。

栽培適地の範囲は広く、11月頃の収穫期に豪雪にならない地域であるなら植えられます。

当店販売苗木のピーカンナッツは特におもしろいと思います。

ピーカンナッツ(ペカンナッツ)は日本ではまだまだ栽培されている方はいらっしゃいませんし、

クルミに比べると皮が剥きやすいのとお菓子づくりをされている方には非常に人気の高いものです。

おすすめNO.5「ゆず」

結実まで少々年月がかかりますし、収穫もトゲがきつく大変ですが、

柚子は様々な利用方法があり、収益性を求められる方にはおすすめできます。

トゲがきつい分鳥獣害にも強いです。ただ、1月まで木に実がなったまま放置しておくと

そのころは鳥のエサが減りますので・・鳥につつかれることが多いです。

年内収穫がおすすめです。

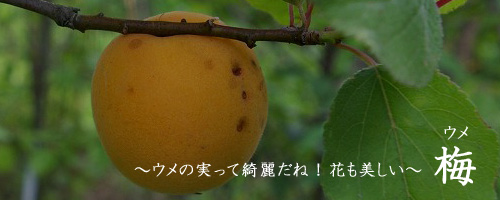

おすすめNO.6「梅」

梅はなんといっても身近な加工食品向け。

梅干し、梅酒、梅ジュースなど日々の生活を潤してくれます。

放任ではちょっと難しいですが、せん定を一年に一度きちんと手入れし、

風通しよくしてやれば病虫害も最小限に防げ農薬不使用の実がとれます。

農薬不使用自然栽培の梅を求めている方も近年は多いので直売所での販売も期待できると思います。

果樹を植える本数の目安(間隔)

遊休農地といっても土壌は様々。やせているところもあれば、肥えているところもあります。

その土地の土壌や環境(日光の当たり具合、剪定の仕方、手入れ)等々により将来の果樹の姿、大きさが変わってきます。

下記栽培間隔はあくまでも目安となります。

草刈りや収穫作業、風通しのことを考えると間隔を狭くしすぎるのは避けてください。

栗、梅の栽培間隔

やせ地の場合 3.5m間隔普通地の場合 4m間隔

肥え地の場合 5m間隔

サンショの栽培間隔

10a(1反)あたり120本〜230本を目安に植え付けます。

間隔的には初年度に植え付けます

例えば10aの土地、20m×50m ですと

2m間隔ですと 9列の24本 216本になります。

営利栽培を考えるときは、収穫する仕事量をイメージしておかなければなりません。

青い実サンショの収穫適期は一時で1週間から10日くらいなので作業をもしお一人でされるなら

どれくらいの本数が可能かなど考えておかなければなりません。

営利栽培の場合は出荷先も確保しなければなりませんね。

クルミの栽培間隔

5mでも狭いかなと思います。ただ、クルミの木は狭い間隔で植えるとそれなりに上へ上へと伸びていき、

クルミの場合は果実は自然落下してから拾うため多少狭くてもよいとは思います。

広く植えると四方に枝がのびてのびのびと育ってくれます。

クルミの場合は、獣害さえなく、広い場所があれば、落ちたものを拾いますので

木の剪定もする必要がなく一番労力的にはかからないのかなあと思います。

ユズの栽培間隔

ユズの栽培間隔はだいたい4mくらいあればよいと思います。ユズの場合は、収穫のことを考えるとトゲもありますし梯子に上って取らなければならなくなるのはつらいところです。

若いうちはよいのですが・・

高齢の場合は枝を下にひっぱって低く樹形を作っていかれている方もおられます。

強風が当たるところは防風網がほしいです。

遊休農地あるある 解決法

サルについて収穫物を取られるのはどの地域でもなかなか有効対策がないようです。

サルにとられにくい果樹を選ぶしか今のところないと思います。サンショ、栗 かなあ。

イノシシやシカ対策は畑の周りにしっかりとした電柵で防げるので設置している方も多いですが、

ちょっとした隙間からくぐったりと知恵比べになっているところもあるようです。

遊休農地の補助金の例

どの市町村でも農林課というような部署がありますので、

果樹苗購入に使えるのか、荒れ地を開墾するのに使えるのか 等

ご自身の事情にあった補助や助成がないかを担当職員に尋ねるのが一番早いです。

また、サイトに掲載されていない情報があるかもしれません。

国の一時的な事業を使っている場合や、各市町村独自でやっている事業もあります。

なにかしらこういうことに使える制度がないかはまずは、聞いてみるのが一番です。

また補助を受けるのに様々な条件がある場合もあるので、自分で調べて苦労して書類を提出しても、

根本的に補助が受けられない事例だった、苗木の購入に期限があった等々ということもありますので、

必ず確かめてから取り組まれることをおすすめします。

また地域で一人で取り組むのではなく、グループで地域全体で山際に柵を設けるとより効果が高くなります。

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |